Que se passe-t-il à Cuba ?

Une annonce surprenante

Le 17 décembre 2014, après des mois de négociation, le président des États-Unis d’Amérique, Barack Obama, et le président du Conseil d’État de la République de Cuba, Raúl Castro, surprenaient le monde entier en annonçant, lors d’une conférence de presse séparée, qu’ils allaient rétablir leurs relations diplomatiques bilatérales. Avec le soutien du Canada et surtout du Vatican (le pape François ayant joué un rôle éminent dans ces accords), les deux nations brisaient ainsi plus de 50 ans d’« ignorance » mutuelle en matière diplomatique et semblaient tourner la page de l’un des plus célèbres antagonismes de la Guerre froide.

Le régime cubain, d’obédience communiste, avait en effet été l’un des grands alliés de l’Union soviétique depuis les années 60. Entamée le 26 juillet 1953, la révolution cubaine, menée par les frères Castro, Ernesto Guevara et Camilo Cienfuegos, avait triomphé du régime dictatorial de Fulgencio Batista le 1er janvier 1959. Depuis lors, La Havane a toujours été un adversaire stratégique majeur de Washington dans le cadre de sa lutte contre Moscou, selon le principe des conflits périphériques et indirects de la Guerre froide. De son côté, l’administration américaine avait déjà avancé ses pions en intégrant en 1955 le Pakistan, alors situé à moins de 100 kilomètres de la frontière méridionale de l’URSS, dans un organisme anticommuniste, l’Organisation du Traité de l’Asie du Sud-Est. Dès 1951, l’entrée de la Turquie dans l’Organisation du Traité de l’Atlantique nord menaçait déjà les limites occidentales du bloc de l’Est [1].

Le désastre de la baie des Cochons (qui avait marqué le 17 avril 1961 le fiasco de la tentative de renversement du régime castriste fomentée par John Fitzgerald Kennedy) ou la crise des missiles d’octobre 1962 (qui avait fait monter la tension entre les États-Unis et l’URSS autour de la présence de missiles soviétiques dans les Caraïbes) ne sont que deux des épisodes les plus connus de cette opposition digne de David et Goliath.

Comment un pays de 110 000 kilomètres carrés (à peine plus de deux fois la superficie de la région Midi-Pyrénées) et de 11 millions d’habitants (moins que l’aire urbaine de Paris) a-t-il pu tenir tête durant plus de cinquante-six ans à la première puissance mondiale ? Comment un petit archipel qui n’est que la soixante-sixième puissance mondiale a-t-il pu devenir à court terme une épine dans le pied pour la première armée du monde, pour un pays de 320 millions d’habitants qui domine le commerce et la politique mondiales ? Et surtout, pourquoi cette apparente réconciliation diplomatique intervient-elle maintenant, alors que Cuba (qui a certes le soutien de certains pays comme la Russie ou le Venezuela) est plus faible et moins menaçant que lors de son alliance avec l’URSS ?

Un aperçu historique indispensable

Pour comprendre la nature des relations actuelles entre La Havane et Washington, il faut avoir conscience du parcours historique des rapports diplomatiques entre les deux pays.

L’archipel cubain est l’une des dernières colonies espagnoles à avoir pris son indépendance de la métropole, indépendance effective le 10 décembre 1898. À la suite de plusieurs conflits meurtriers entre la bourgeoisie cubaine d’une part et la Couronne d’Espagne d’autre part, Washington intervient militairement le 25 avril 1898 contre Madrid et en faveur des insurgés caribéens. C’est le début de la Guerre hispano-américaine, de durée assez brève (109 jours) et fort méconnue en France mais dont la portée historique est considérable [2]. Ce que les Espagnols appellent « désastre de 1898 » s’achève par l’indépendance formelle de Cuba et la mise en coupe réglée de Porto Rico, des Philippines et de plusieurs autres archipels du Pacifique (îles Mariannes, îles Salomon, etc.) par les États-Unis. Cuba devient officiellement un pays indépendant le 20 mai 1902, mais jamais Washington n’a eu l’intention de défaire son étouffante étreinte sur l’archipel.

Dans le cadre d’une stratégie hégémonique déjà bien huilée, les États-Unis d’Amérique imposent à La Havane, en 1901, une constitution sur mesure, qui prévoit notamment un amendement resté tristement célèbre. Proposé par le sénateur Orville H. Platt, cet amendement, qui porte son nom, stipule que Washington aura le droit d’intervenir librement dans la politique cubaine si l’administration américaine estime que les intérêts nationaux sur place sont menacés. De quoi ouvrir la porte à des régimes-fantoches et des expéditions militaires constantes dans l’archipel, ce qui survient dès 1906, lorsque le président Tomás Estrada Palma fait appel aux forces armées américaines.

Les États-Unis s’arrogent par ailleurs une base militaire de toute première importance non loin de la ville de Guantánamo, base qui existe toujours et qui est devenue synonyme d’arbitraire et de torture pour la plupart des citoyens du monde. Elle abrite en effet un camp de détention officiellement réservé aux « combattants illégaux » capturés par l’armée ou les services secrets américains dans le monde entier, majoritairement des terroristes présumés qui y sont enfermés dans des conditions contraires à bien des dispositions du droit international.

Située à l’extrême Sud de l’île principale, cette prison viole par exemple les articles 3 et 4 du titre i des conventions de Genève [3], établies en 1949, qui exigent un traitement digne et respectueux pour tous les prisonniers de guerre et prohibent leur emprisonnement sans jugement équitable préalable. La Cour suprême des États-Unis elle-même l’a reconnu en juin 2006 [4], affirmant que le président George W. Bush avait outrepassé ses pouvoirs.

Les conditions de détention et la gestion générale de ce pénitencier ont d’ailleurs été critiquées à de nombreuses reprises par des personnalités à l’aura mondiale, comme le 15 mars 2006, lorsque plus de 400 intellectuels et activistes (dont plusieurs prix Nobel) ont signé une pétition demandant sa fermeture.

La présence d’un tel centre pénitentiaire au cœur de la nation cubaine constitue l’un des affronts faits à La Havane. Certes, un loyer d’un peu plus de 4 000 dollars par an (une somme dérisoire !) est versé par Washington aux autorités cubaines, mais c’est une bien maigre consolation sachant que l’occupation de cette portion de territoire n’est pas reconnue par Fidel Castro et son successeur. Par ailleurs, ce n’est pas le seul grief des Cubains à l’égard de leurs voisins septentrionaux.

Outre le fait que Washington a cherché à plusieurs reprises, comme je l’ai évoqué plus haut, à influencer la politique cubaine et à renverser le régime castriste [5], la présidence américaine a aussi fait de l’archipel, lorsqu’il était sous sa domination, un pantin dans des conditions plus que dégradantes.

Le régime de Raúl Castro, tout comme celui de son frère, ne correspond pas précisément à l’idée que nous nous faisons de la démocratie. Cependant, le régime qu’ils ont mis à bas, dirigé par Fulgencio Batista de 1940 à 1944 puis de 1952 à 1959, était lui aussi le fruit d’un coup d’État. Extrêmement corrompu, allié servile des Américains, le système de Batista était fondé sur le respect des intérêts économiques et politiques américains à Cuba mais aussi sur de gigantesques inégalités sociales et sur un sentiment d’indignité et d’humiliation. Ce sentiment était nourri par le fait que l’archipel était devenu une sorte de vaste casino et de maison close à ciel ouvert, les Américains ayant légalisé dans cette semi-colonie ce qu’ils interdisaient encore dans de nombreux États de l’Union. La victoire finale des insurgés cubains et la popularité du régime castriste, au moins sur les premières décennies, s’expliquent notamment par cette situation initiale, tout à fait infamante pour la population cubaine.

La reprise en main des activités nationales par un gouvernement totalement indépendant a supposé l’exode rapide et massif des grandes familles de l’oligarchie locale, très liées au commerce avec la puissance voisine [6], et a bouleversé les affaires de multinationales américaines, comme l’United Fruit Company, célèbre entreprise bananière.

Dès octobre 1960, les États-Unis imposent un embargo sur l’archipel afin de répondre aux nationalisations et expropriations de firmes américaines. Cet embargo est renforcé en 1962, date à laquelle il devient quasi total (il est désormais interdit pour des citoyens ou compagnies des États-Unis de commercer avec Cuba, y compris dans le domaine alimentaire ou pharmaceutique), puis sous la présidence de William Jefferson Clinton, en 1996, avec la loi Helms-Burton. Si de telles mesures n’ont pas mis fin aux échanges bilatéraux de marchandises, elles en ont durci les conditions, ce qui est d’autant plus grave que Washington est, depuis les années 1860, le principal partenaire commercial de La Havane. Il s’agit théoriquement de l’un des principaux sujets de négociation entre Barack Obama et Raúl Castro.

C’est cette attitude très négative à l’égard de son régime qui a poussé son frère aîné, Fidel, à se rapprocher de l’Union soviétique à partir des années 1960. Le Parti communiste cubain, en effet, n’existe sous sa forme actuelle que depuis 1965, date à laquelle il devient la formation unique du régime castriste.

Proches des autres pays du Tiers-Monde et de mouvements réclamant plus de justice sociale, les frères Castro ne sont pas à l’origine, à strictement parler, communistes ou staliniens. Ils le deviendront uniquement pour répondre à la pression américaine à leur encontre. Le commerce bilatéral entre La Havane et Moscou devient alors fort important, les Soviétiques fournissant de l’aide en matière industrielle aux Cubains tandis que ces derniers exportent massivement la fierté nationale, la fameuse canne à sucre, à des prix avantageux. C’est en 1970 que ce système connaît son apogée avec la zafra (terme espagnol désignant la récolte de canne à sucre) dite « des dix millions » (qui n’atteint en réalité « que » huit millions de tonnes).

Par ailleurs, depuis mars 1960, les documents du Conseil de Sécurité nationale des États-Unis font de Cuba une « menace » pour la sauvegarde du territoire américain [7]. En 1962, l’Organisation des États américains, dont le siège est à Washington et l’idéologie est clairement anticommuniste, excluent l’archipel du système interaméricain.

Ce n’est qu’au sommet de l’organisation de San Pedro Sula (Honduras), en 2009, que La Havane peut réintégrer les institutions correspondantes. C’est aussi dès cette époque que les premières tentatives de rapprochement entre les deux gouvernements se font jour, même s’il faut attendre 2014 pour que le dégel des relations diplomatiques ne soit annoncé comme un objectif prioritaire.

Le 20 janvier 2015, dans son dernier discours sur l’état de l’Union devant le Congrès, Barack Obama a d’ailleurs appelé les parlementaires de son pays à lever l’embargo dont souffre Cuba depuis plus de cinquante ans.

Une attention médiatique inégale selon les pays

En réalité, l’agitation médiatique qui a accompagné, en France et en Europe, cette annonce croisée américano-cubaine est très vite retombée et les chaînes de télévision ou les journaux se sont bien gardés d’en spécifier les détails. Surtout, rares sont les journalistes et analystes qui ont rappelé un fait pourtant simple : il ne s’agissait que d’une annonce. Le plus dur restait à faire puisqu’il fallait désormais passer des paroles aux actes, ce qui ne serait possible qu’après de longues négociations fort âpres entre les chancelleries des deux pays.

En Europe occidentale, c’est sans nul doute l’Espagne, liée pour des raisons historiques et culturelles à ses anciennes colonies, qui a été la plus attentive à ce processus et la plus exhaustive dans les commentaires à ce sujet.

Il faut également préciser que, même sous le régime de Francisco Franco (1939-1975), pourtant classé à l’extrême droite, Madrid et La Havane n’ont jamais coupé les ponts, notamment parce que les deux pays se méfiaient, chacun à leur façon, de Washington [8].

En 1978, Adolfo Suárez, premier président du gouvernement espagnol élu après la fin de la dictature, devenait aussi le premier chef de gouvernement occidental à se rendre officiellement à La Havane depuis le début du régime communiste [9]. De son côté, le jeune roi Juan Carlos invitait Fidel Castro à se rendre en Espagne [10]. Quelques années plus tard, en septembre 1991, c’est le président régional de la Galice, Manuel Fraga, figure marquante de la politique espagnole, qui atterrissait à Cuba pour y rencontrer le frère de Raúl Castro. Il désirait notamment honorer l’histoire, puisque la famille Castro descend d’immigrés galiciens [11].

La visite du centriste Adolfo Suárez mérite bien plus le qualificatif « historique » que celle réalisée le 10 mai 2015 par François Hollande, n’en déplaise aux médias français [12], et ce pour deux raisons fondamentales : en premier lieu car elle la précède de presque quarante ans ; en second lieu car se rendre à La Havane dans les années 70 représente un véritable danger pour tout chef d’État ou de gouvernement, a fortiori s’il n’est pas un allié de l’Union soviétique. La jeune démocratie espagnole manque d’en faire les frais lors de la tentative de coup d’État du 23 février 1981, journée au cours de laquelle l’attitude américaine aura été, pour le moins, très ambiguë [13]

Tout change, cependant, lorsque les instances européennes décident, en 1996, d’une « position commune » sur la question cubaine, position extrêmement restrictive à l’égard du régime castriste. Une fois de plus, l’Union européenne suit aveuglément la politique étrangère américaine [14].

L’emprise des États-Unis sur Bruxelles est alors de plus en plus forte et le nouveau président du gouvernement espagnol, José María Aznar, décide de mettre fin à la collaboration politique hispano-cubaine tout en maintenant les (très importants) intérêts économiques espagnols sur place.

Ce suivisme est d’autant plus dommageable que l’attitude conciliante de Madrid avait permis à La Havane de sortir de son relatif isolement international après la chute de l’Union soviétique, en participant par exemple aux Sommets ibéro-américains dès 1991 [15].

Des raisons multiples et peu avouables

Une question capitale demeure en suspens, cependant : pourquoi Barack Obama a-t-il choisi ce moment pour balayer ce reliquat de la Guerre froide qu’était l’« ignorance » diplomatique entre les deux pays ? Au-delà, cette attitude soulève d’autres interrogations : quel intérêt avait-il à le faire ? Y a-t-il des motivations cachées sous ces négociations ?

Une affaire d’image

Il faut commencer par reconnaître que le président américain ne risque pas grand-chose en annonçant cette mesure. Il arrive en effet en fin de mandat (la prochaine élection présidentielle aura lieu, aux États-Unis, le 8 novembre 2016) et ne peut se représenter, en vertu du xxiie amendement de la Constitution américaine, qui limite, depuis 1951, à deux le nombre de mandats du président.

Cette annonce, accueillie très diversement dans l’opinion publique américaine, peut bien soulever l’opposition farouche des républicains ou même des « faucons » de son propre camp puisqu’il ne joue pas sa réélection. Sans doute Barack Obama veut-il marquer la fin de sa vie politique au premier plan par quelques coups d’éclat médiatiques en matière de politique internationale.

C’est en ce sens qu’il faut aussi comprendre le récent « rapprochement » américano-iranien sur la question du nucléaire [16], qui avait pourtant tant divisé les deux pays et mené Washington à une politique agressive à l’égard de tout allié désireux d’adopter une politique indépendante [17].

Ces décisions sont plus symboliques qu’effectives, d’ailleurs, notamment dans le cas cubain, puisque, depuis les élections de mi-mandat de l’année 2014, les Républicains sont nettement majoritaires aussi bien à la Chambre des représentants (233 sièges sur 435) qu’au Sénat (54 sièges sur 100).

Or, le Parti républicain est plus opposé que jamais à toute ouverture de Washington à l’égard de La Havane, comme s’est empressé de le rappeler le possible candidat aux élections primaires républicaines, John Ellis Bush (dit « Jeb » Bush) [18], fils et frère d’anciens présidents.

Par ailleurs, plusieurs meneurs politiques de la deuxième génération des immigrés cubains, comme Marco Rubio (sénateur républicain de Floride) ou Rafael Cruz, dit « Ted » Cruz (sénateur républicain du Texas), feront valoir tout leur arsenal politique et personnel pour empêcher un tel rapprochement de se produire. Ces deux possibles candidats aux primaires républicaines sont épaulés en ce sens par des hommes politiques hispaniques plus chevronnés, comme Robert Menéndez (représentant démocrate du New Jersey).

La bourgeoisie cubaine, qui domine très largement la Floride et Miami dans tous les domaines, fera tout son possible pour empêcher que ce rapprochement américano-cubain n’aille trop loin.

Et même si c’est la démocrate Hillary Clinton qui est élue en 2016 à la tête de la première puissance mondiale, Cuba n’aura rien à espérer de Washington tant l’entourage de la candidate démocrate est peuplé de « faucons » (c’est-à-dire d’hommes politiques et de conseillers favorables à une politique guerrière impitoyable).[19]

Des motivations économiques

Comme le rappelle également l’Espagnol Arturo López-Levy dans l’article susnommé, c’est une logique davantage économique que politique qui préside à cette décision de Barack Obama et Raúl Castro.

Certes, les images du tête-à-tête entre les deux présidents lors du dernier Sommet des Amériques, à Panamá, le 15 avril dernier [20], justifieront peut-être le prix Nobel de la paix reçu par l’Américain en 2009 [21]. Cependant, depuis la prise de pouvoir de Raúl Castro, en février 2008, la République de Cuba a entamé un processus de réformes qui favorisent l’émergence d’une forme de capitalisme, certes encore très contrôlé par l’État.

Selon le mot de López-Levy, La Havane est désormais considérée comme un régime « en transition », non plus comme une menace potentielle. La loi cubaine autorise le déménagement sans restrictions majeures des citoyens cubains sur le territoire national mais aussi l’achat de certains biens jadis interdits, comme les téléphones portables.

C’est de cette manne croissante que compte profiter l’économie américaine (par exemple dans le domaine des télécommunications [22]), à la recherche de nouveaux débouchés dans le cadre d’un marché mondial qu’elle veut toujours plus dérégulé. L’apparition d’un réel secteur privé sur l’archipel a ainsi poussé Barack Obama à autoriser le commerce bilatéral dans le domaine de la technologie agricole et des travaux publics.

La visite de François Hollande, autorisé par ses suzerains américains à se rendre à Cuba, obéit à la même logique, car la situation des droits de l’homme n’y a pas fondamentalement changé et ne peut expliquer le revirement de Washington.

La géopolitique est toujours là

Il ne faut toutefois pas négliger l’aspect géopolitique de cette décision tout à fait singulière. Depuis la fin de la Guerre froide, lorsqu’ils n’avaient pas les moyens ou la volonté d’affronter militairement un pays « récalcitrant », les États-Unis ont cherché à l’intégrer à leur propre ordre régional ou mondial par la voie diplomatique et/ou économique. C’est ce qu’ils pratiquent aussi avec le Vietnam communiste, ennemi des années 60-70, profitant des fortes tensions et de l’inimitié traditionnelle entre Hanoï et Pékin, comme le rappelle Arturo López-Levy.

C’est effectivement dans le cadre de la lutte entre les États-Unis d’Amérique et la Chine que beaucoup comprennent ce rapprochement américano-cubain tout à fait inédit. Désireux de fermer tous les chapitres encore en suspens qui se rapportent à la Guerre froide,

Barack Obama ne serait obsédé que par un ennemi potentiel, la Chine, désormais première puissance économique mondiale en termes de PIB en parité de pouvoir d’achat [23].

Afin de mieux contrer la montée en puissance de Pékin, Washington chercherait tout simplement à se défaire de tous les conflits jugés « mineurs » ou « archaïques » afin de se concentrer sur l’essentiel.

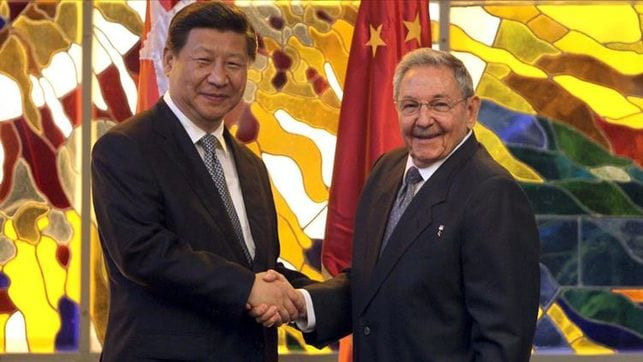

Cette analyse est confortée par la présence économique croissante de la Chine en Amérique latine, y compris dans les Caraïbes, où elle fait aujourd’hui jeu égal avec les deux grands investisseurs traditionnels de la zone, les États-Unis et l’Espagne. La participation des plus hauts responsables chinois, comme Xi Jinping, aux réunions d’organisations comme la Communauté d’États latino-américains et caraïbes, par exemple, a de quoi inquiéter les tenants de la stratégie hégémonique américaine [24].

Aussi pertinente soit-elle, cette analyse oublie qu’il existe d’autres acteurs géopolitiques dans la région que Washington souhaite contrarier le plus possible dans leurs plans, au premier rang desquels la Russie.

Si cette dernière n’a plus l’aura qu’elle avait auprès des pays latino-américains du temps de l’Union soviétique, elle a connu un retour en force avec l’élection de Vladimir Poutine. Ainsi ce dernier a-t-il effacé l’essentiel de la dette que Cuba devait à l’URSS, dont la Russie est l’héritière légale, en décembre 2013, dans un geste fort de rapprochement et d’amitié [25].

De façon plus générale, comme le rappelait le géopoliticien argentin Carlos Malamud, la Russie de Poutine cherche à renouer puissamment avec l’Amérique latine, comme à la grande époque de l’Union soviétique, ce qui passe par une politique active pour contrecarrer la mainmise américaine sur la zone [26]. Pour Washington, combattre la Russie n’est pas seulement une priorité en Ukraine ou en Europe orientale mais aussi en Amérique.

C’est également le régime vénézuélien que les États-Unis entendent pénaliser dans la zone, étant donné l’étroite amitié qui existait déjà entre Hugo Chávez et Fidel Castro [27], amitié poursuivie sous la présidence de Nicolás Maduro et Raúl Castro, et au-delà, entre les deux régimes.

L’Alliance bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique (ALBA), lancée en 2004 par l’État vénézuélien, regroupe ainsi autour de Caracas un pôle de résistance à Washington dont font partie le Nicaragua, la Bolivie, l’Équateur, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Dominique, Grenade, le Surinam, Saint-Christophe-et-Niévès et, bien entendu, Cuba. L’attrait de cet organisme est tel qu’Haïti, l’Iran et la Syrie en sont désormais des membres observateurs.

Détourner La Havane de la construction et du renforcement de ce pôle par une tentative de « réconciliation » aussi feinte qu’intéressée peut donc être une stratégie américaine mûrement méditée.

En conclusion : méfiance, méfiance

Quoi qu’il en soit, même si ce rapprochement était sincère, il n’en reste pas moins très provisoire. Il n’en est d’ailleurs qu’au stade des négociations, puisque le retour à une situation « normale » entre Washington et La Havane prendra des années, pour ne pas dire des décennies.

L’ambassade de Cuba à Washington et celle des États-Unis à La Havane, par exemple, ne sont toujours pas rouvertes [28], ce dont les médias français se sont peu fait l’écho, tandis que s’est achevé un quatrième tour de négociations très serré entre les deux pays [29]. Par ailleurs, à la fin du mois de mai 2015, les États-Unis ont retiré Cuba de la liste des pays soutenant le terrorisme à l’échelle mondiale [30].

Rien ne dit que ces discussions arriveront à terme dans de bonnes conditions ni que l’administration qui succèdera à celle de Barack Obama sera toujours aussi bien disposée.

Le rapprochement américano-cubain ne signifie en tout cas pas du tout la fin de la stratégie d’hégémonie mondiale des États-Unis, tant s’en faut. Il s’agit sans doute même d’une de leurs manœuvres pour tenter de la conserver à moyen terme face à la Russie et à long terme face à la Chine.

N.K

NOTES

[1] C’est ce qu’explique William Blum dans un remarquable article en ligne sur la question cubaine : http://williamblum.org/chapters/killing-hope/cuba

[2] C’est le sens d’un article rédigé par mes soins et publié par l’Union populaire républicaine le 5 août 2013 : https://www.upr.fr/actualite/monde/note-de-lecture-une-etape-essentielle-de-limperialisme-americain-la-guerre-hispano-americaine-de-1898. Une narration plus complète de ce conflit, avec explication de ses tenants et de ses aboutissants, divisée en cinq parties, est disponible à cette adresse : http://news360x.fr/aux-sources-de-limperialisme-americain-1/

[3] Le texte intégral de ces conventions est disponible à l’adresse suivante : https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0173.pdf

[4] C’est ce que révèle par exemple cet article paru dans l’édition du 30 juin 2006 du journal 20 minutes : http://www.20minutes.fr/monde/95221-20060629-monde-les-tribunaux-de-guantanamo-illegaux

[5] Dans son article susnommé, William Blum rappelle, par exemple, que les Américains ont financé et organisé des bombardements sur les champs de canne à sucre cubains, qui ont toujours représenté l’une des principales sources de richesse du pays. Ces bombardements ont aussi concerné des infrastructures stratégiques dans l’archipel comme des raffineries, des ponts ferroviaires, etc. Par ailleurs, Washington a régulièrement refusé que des organismes privés ou publics viennent en aide aux Cubains à la suite de catastrophes naturelles (notamment un ouragan dévastateur en 1963) au nom des « intérêts nationaux ». William Blum donne de nombreux autres exemples de l’acharnement américain sur Cuba au fil des décennies dans son article.

[6] Le Nord de Cuba n’est distant du Sud de la Floride que de 180 kilomètres environ, ce qui justifie l’extrême inquiétude de l’administration américaine au moment de la crise de 1962 : un missile intercontinental aurait facilement pu atteindre de grandes agglomérations comme Miami, Atlanta ou Birmingham. C’est cette situation que la Russie de Vladimir Poutine a vécue à front renversé avec la Géorgie en 2008 ou, plus récemment, avec l’Ukraine, lorsque les forces euro-atlantistes ont voulu faire entrer ces deux pays dans la sphère d’influence de l’OTAN. Bien avant le président Poutine, Nikita Khrouchtchev avait déjà été inquiété par la présence de missiles américains en Turquie et en Europe occidentale, missiles pointés contre l’URSS et son glacis géopolitique.

[7] C’est ce qu’explique cet excellent papier d’Arturo López-Levy sur le site de l’Institut royal Elcano, centre de réflexion espagnol :

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/america+latina/ari8-2015-lopez-levy-hacia-una-relacion-asimetrica-cuba-eeuu-mas-estable#.VWIKWudTN1R

[8] Cette analyse de Juan José Laborda pour le journal espagnol en ligne El Imparcial fait un bref tour d’horizon des relations hispano-cubaines depuis l’indépendance de l’archipel : http://www.elimparcial.es/noticia.asp?ref=145794

[9] C’est ce que rappelle cet article d’El País daté du 10 septembre 1978 : http://elpais.com/diario/1978/09/10/espana/274226404_850215.html

[10] Le même journal s’en fait l’écho deux jours après : http://elpais.com/diario/1978/09/12/espana/274399201_850215.html

[11] Un reportage d’époque de la télévision publique espagnole nous remet en mémoire ces images : http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/visita-oficial-del-presidente-xunta-manuel-fraga-cuba/931438/. Ce déplacement était d’autant plus fort et surprenant que Manuel Fraga (1922-2012) avait été ministre de l’Information et du Tourisme entre 1962 et 1969, durant la dictature franquiste, et qu’il avait fondé l’Alliance populaire puis le Parti populaire, actuellement au pouvoir en Espagne.

[12] Le site de France 24 s’extasie par exemple sur cette décision : http://www.france24.com/fr/20150511-francois-hollande-cuba-havane-castro-visite-historique-economique-droits-homme

[13] Pour plus de détails sur cet épisode de l’histoire espagnole méconnu en France, la fiche Wikipédia à son sujet est un bon début : http://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%89tat_du_23_f%C3%A9vrier_1981

[14] Le site officiel de la diplomatie française propose un résumé de cette « position commune » : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cuba/l-union-europeenne-et-cuba/

[15] La fiche Wikipédia à ce sujet permet de comprendre rapidement ce dont il s’agit : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_ib%C3%A9ro-am%C3%A9ricain

[16] Cet article du Figaro évoque les négociations de cette année entre Washington et Téhéran sur la question : http://www.lefigaro.fr/international/2015/02/20/01003-20150220ARTFIG00287-nucleaire-le-grand-jeu-iranien-d-obama.php

[17] L’Union populaire républicaine avait, à l’époque, analysé la fameuse affaire des échanges entre Peugeot et l’Iran : https://www.upr.fr/actualite/monde/peugeot-iran-general-motors-uani

[18] Voir, par exemple, cet article sur l’excellent site d’information Infolatam, dans lequel John Ellis Bush accuse la politique étrangère de Barack Obama de renforcer les ennemis de Washington, à savoir Cuba et l’Iran : http://www.infolatam.com/2015/05/19/jeb-bush-asegura-que-politica-exterior-de-obama-ha-fortalecido-a-cuba-e-iran/

[19] Voir, par exemple, cet article traduit de Matt Carr intitulé « Hillary Clinton et Jeb Bush : fauconne contre faucon » : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=14242

[20] Le journal Le Monde l’évoquait à nouveau sous le vocable « historique » : http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2015/04/11/sommet-des-ameriques-raul-castro-qualifie-barack-obama-d-homme-honnete_4614433_3222.html

[21] Cet extrait d’une conférence de François Asselineau rappelle l’immense imposture que constitue l’attribution du prix Nobel de la paix : https://youtu.be/98SUJxfK674

[22] C’est ce qu’explique cet article d’Infolatam : http://www.infolatam.com/2015/05/20/proponen-ley-en-ee-uu-para-que-empresas-de-telecomunicaciones-operen-en-cuba/

[23] C’est ce basculement économique historique dont l’UPR se faisait l’écho le 8 décembre 2014 : https://www.upr.fr/actualite/monde/les-etats-unis-ne-sont-plus-la-premiere-puissance-economique-mondiale-la-chine-vient-de-les-detroner

[24] C’est ce dont parle cet article de Venezuela Infos : https://venezuelainfos.wordpress.com/2014/07/26/le-brics-lunasur-et-la-celac-dessinent-une-nouvelle-carte-du-monde-multipolaire/

[25] C’est ce que rapporte, par exemple, La Tribune : http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20131210trib000800186/la-russie-efface-21-millliards-d-euros-de-dette-cubaine.html

[26] Voir son très bon article sur l’Institut royal Elcano intitulé « La Russie et l’Amérique latine : une relation fondée sur la nostalgie, mais pas seulement… » : http://www.blog.rielcano.org/rusia-y-america-latina-una-relacion-basada-en-la-nostalgia-pero-no-solo/

[27] Ce documentaire sur la chaîne de télévision Telesur en propose un résumé : https://youtu.be/gUX4A-VR9j0

[28] Infolatam l’explique là encore en rapportant les propos de Josefina Vidal, directrice générale pour les États-Unis du ministère cubain des Affaires étrangères : http://www.infolatam.com/2015/05/23/cuba-dice-que-seran-necesarias-mas-reuniones-con-eeuu-para-reabrir-embajadas/

[29] La secrétaire d’État adjointe des Etats-Unis pour l’Amérique latine, Roberta Jacobson, s’est malgré tout félicitée de sa tenue : http://www.infolatam.com/2015/05/23/ee-uu-dice-que-la-ronda-de-negociacion-con-cuba-fue-altamente-productiva/

[30] Le site de RFI, par exemple, le rappelle : http://www.rfi.fr/ameriques/20150529-cuba-sort-liste-americaine-etats-soutenant-le-terrorisme/

François Asselineau, président de l’Union populaire républicaine. La France doit se libérer de l’Union européenne, de l’euro et de l’Otan.

![Que faire pour le 2e tour de l'élection présidentielle ? [2e partie] - François Asselineau](https://www.upr.fr/wp-content/uploads/2022/04/FA_2eTour3-300x169.jpg)