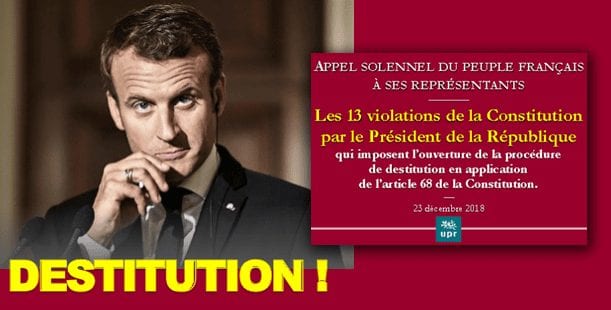

Notre dossier d’appel à lancer la procédure de destitution de Macron

Cliquez ici pour télécharger la version PDF du dossier (à jour du 23 décembre 2018)

Article 16

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,

1789

Introduction : Rappels fondamentaux

La Constitution de la Ve République a été adoptée par le peuple français, par le référendum du 28 septembre 1958, avec le score écrasant de 82,6 % des suffrages exprimés et de 65,9 % des électeurs inscrits. Ayant ainsi obtenu un très large consensus national, elle a été promulguée le 4 octobre 1958 et elle constitue depuis lors la Loi fondamentale de la République française.

Les réformes constitutionnelles qui ont été conduites depuis cette promulgation se sont toujours faites dans les formes les plus solennelles, que ce soit par référendum ou par la réunion en grande pompe des deux assemblées en Congrès à Versailles. À chaque fois, la formulation de chaque nouvel article a été soigneusement étudiée et débattue. Lorsqu’il est saisi et amené à prendre un jugement, le Conseil constitutionnel étudie à la loupe le préambule et les articles de la Constitution, pour en faire respecter l’esprit et la lettre.

C’est dire à quel point tous les citoyens français en général, et les parlementaires au premier rang d’entre eux en particulier, doivent porter un soin vigilant à faire respecter l’esprit et la lettre de ce texte constitutionnel, qui constitue la clé de voûte de nos institutions, de la République elle-même, et au bout du compte du vouloir-vivre ensemble et de la paix civile dans notre pays.

Ce soin extrême porté à faire respecter la Constitution est d’ailleurs le travail essentiel auquel procèdent les juridictions comparables à notre Conseil constitutionnel dans toutes les grandes démocraties occidentales, par exemple la Cour suprême des États-Unis ou le Tribunal constitutionnel de la République fédérale d’Allemagne.

*****

Comme dans la plupart des démocraties, notre Constitution a prévu la nécessité et la possibilité de destituer le chef de l’exécutif. L’article qui traite cette question est l’article 68. Il pose que « le président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ».

Cet article pose aussi les conditions par lesquelles le Parlement – Assemblée nationale et Sénat – peut amener le président de la République à répondre ainsi de ce « manquement à ses devoirs » devant un groupe de parlementaires constitué en Haute Cour. L’article précise comment cette Haute Cour peut destituer le chef de l’État, si elle estime qu’il y a bien eu « manquement [du président de la République] à ses devoirs », et si les explications qu’il a fournies pour le justifier ne sont pas jugées convaincantes par une majorité de 2/3 des parlementaires qui la composent.

La mise en œuvre effective de cet article a été précisée par la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014. Celle-ci précise notamment : « La décision de réunir la Haute Cour résulte de l’adoption d’une proposition de résolution par les deux assemblées du Parlement, dans les conditions fixées par l’article 68 de la Constitution. La proposition de résolution est motivée. Elle justifie des motifs susceptibles de caractériser un manquement au sens du premier alinéa de l’article 68 de la Constitution. Elle est signée par au moins un dixième des membres de l’assemblée devant laquelle elle est déposée. »

Concrètement, cela signifie donc que la procédure de destitution comporte quatre étapes :

1re étape : Le dépôt d’une « proposition de résolution », par au moins 58 députés ou au moins 35 sénateurs, qui doit dresser la liste des « motifs susceptibles de caractériser » un « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » que le président de la République a commis, selon l’avis des parlementaires signataires.

2e étape : L’adoption de cette résolution – dans les mêmes termes – par au moins 2/3 des membres de chacune des deux assemblées. À ce stade, tous les députés et tous les sénateurs doivent donc étudier la liste des faits reprochés au président de la République par leurs collègues signataires de la proposition de résolution. Puis ils doivent voter pour déterminer si « motifs » sont bien constitutifs d’un « manquement » au sens de l’article 68 de la Constitution. Si 2/3 des membres de chacune des deux assemblées ne votent pas dans ce sens, la procédure cesse.

3e étape : Si au moins 2/3 des membres de chacune des deux assemblées estiment que les faits reprochés caractérisent bien un « manquement » au sens de l’article 68 de la Constitution, le « Bureau de la Haute Cour » se réunit aussitôt, étant composé de 22 membres désignés, en leur sein et en nombre égal, par le Bureau de l’Assemblée nationale et par celui du Sénat, en s’efforçant de reproduire la configuration politique de chaque assemblée. Une commission constituée de six vice-présidents de l’Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat est chargée de recueillir toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission par la Haute Cour. Cette commission élabore, dans les quinze jours suivant l’adoption de la résolution, un rapport qui est distribué aux membres de la Haute Cour, communiqué au président de la République et au Premier ministre et rendu public. Les débats de la Haute Cour qui s’ensuivent sont publics et, outre les membres de la Haute Cour, peut seul y prendre part le président de la République, qui peut se faire assister de la personne de son choix.

4e étape : Enfin, la Haute Cour vote la destitution du président de la République (il faut pour cela la majorité des 2/3 de ses membres) ou la rejette, et cela obligatoirement dans un délai d’un mois, faute de quoi la procédure s’arrête.

Il faut rappeler que cette procédure de l’article 68 n’a jamais été mise en œuvre jusqu’à la 2e étape depuis la promulgation de la Constitution révisée.

Comme on le verra ci-infra, 79 députés LR ont néanmoins commencé à mettre en œuvre la 1re étape en novembre 2016, en signant une proposition à l’encontre de François Hollande pour divulgation de secrets d’État, mais cette procédure a été bloquée par le Bureau de l’Assemblée nationale.

Exemples étrangers de destitution du président de la République

Dans la plupart des démocraties du monde, la Constitution contient des dispositions pour procéder à la destitution du chef de l’exécutif. Il existe bien entendu des différences entre les États mais les procédures se ressemblent sur les grandes lignes et sont toutes relativement lourdes et complexes.

Dans tous les cas, comme en France, ce sont les parlementaires qui sont les acteurs du processus. Dans tous les cas, comme en France, les procédures suivent une série d’étapes, qui consiste d’abord à valider les faits reprochés, puis à les juger en requérant notamment une audition du chef de l’État, avant de décider ou non de la destitution.

Dans l’histoire récente, le lancement d’une telle procédure a été décidée dans trois grands pays et à cinq reprises : au Brésil (1 fois, contre la présidente Dilma Roussef), en Corée du sud (2 fois, contre le président Roh Moo-hyun et contre la présidente Park Geun-hye) et aux États-Unis d’Amérique (2 fois, contre le président Richard Nixon et contre le président William Clinton).

Bien entendu, le lancement de telles procédures a toujours fait l’objet d’intenses polémiques. Dans tous les pays, le déclenchement de cette procédure a été dénoncé, par les partisans du président de la République visé, comme scandaleux et fondé sur des motivations purement politiques.

Tous les chefs d’État menacés de destitution ont eu recours à des moyens juridiques ou à des campagnes de presse orchestrées par leurs soutiens pour tenter d’arrêter la procédure. Dans tous les cas, la procédure n’a pu être menée à son terme, malgré les entraves, que par la pression des médias hostiles au président, ou par la pression massive de l’opinion publique (en particulier manifestations géantes au Brésil ou en Corée du sud).

Au Brésil, la procédure a abouti à la destitution de la présidente Dilma Roussef, le 31 août 2016, pour violation de la Constitution.

Le lancement de la procédure de destitution de la présidente Dilma Roussef a pris place dans un contexte de crise économique et sociale aiguë et de manifestations rassemblant, à partir de mars 2015, des centaines de milliers de personnes victimes de chômage ou d’une baisse de leur niveau de vie. Ces manifestations à travers tout le pays ont rapidement durci leurs revendications en exigeant, entre autres, la destitution ou la démission de la présidente.

Compte tenu de la pression de la rue ininterrompue pendant six mois, 37 députés finirent par déposer en septembre 2015, une demande de mise en accusation à la Chambre des députés, selon une procédure très comparable à la procédure française.

Cette demande invoqua plusieurs griefs, notamment le fait que la présidente Dilma Rousseff avait eu recours à une manœuvre comptable visant à faire supporter à des banques publiques environ 40 milliards de reales (soit environ 9,2 milliards d’euros) de dépenses incombant en fait à l’État. La présidente fut également accusée d’avoir pris des décrets engageant des dépenses supplémentaires non inscrites à la loi de finances sans demander l’autorisation du Parlement. Selon les députés d’opposition qui avaient déposé la demande, la présidente avait ainsi commis « un crime de responsabilité » administrative en violant la loi des finances, l’un des motifs de destitution prévus par l’article 85 de la Constitution brésilienne.

Le 17 avril 2016, la Chambre des députés, réunie en séance plénière à Brasilia, vota le processus de mise en accusation de Dilma Rousseff avec 367 votes en faveur, 137 contre, sept abstentions et deux votes nuls. La majorité des 2/3 exigée (342 voix) fut ainsi largement acquise.

Le 6 mai 2016, une commission du Sénat brésilien vota par 15 voix contre cinq un rapport préconisant l’ouverture formelle du procès en destitution. Le 27 juin 2016, un rapport de trois experts du Sénat disculpa la présidente des accusations de manœuvres fiscales portées à son encontre mais, début août, un autre rapport conclut au fait que la présidente s’était rendue coupable de violation de la Constitution en manipulant les comptes publics. La commission du Sénat vota alors en faveur de la poursuite de la procédure de destitution et le Sénat vota pour l’ouverture de son procès, avec 59 voix pour et 21 contre, le 10 août. Le procès s’ouvrit le 25 août 2016, les témoins de la défense furent auditionnés le 26 et la présidente elle-même le 29. Le 31 août, les sénateurs votèrent définitivement sa destitution par 61 voix pour et 20 contre.

Entre le début des manifestations géantes contre le pouvoir en place (mars 2015) et la destitution effective de la présidente (31 août 2016), il s’écoula donc près d’un an et demi.

Mme Roussef utilisa tous les soutiens possibles, y compris en dénonçant un « coup d’État » pour échapper à la destitution.

Celle-ci aboutit néanmoins, du fait que l’opposition ne se laissa pas intimider et que le procès examina les griefs reprochés à la présidente du strict point de vue du droit et de la Constitution brésilienne.

En Corée du sud, une première procédure de destitution du président Roh Moo-hyun a fini par échouer le 14 mai 2004

Élu président de la République de Corée du sud le 19 décembre 2002, Roh Moo-hyun et ses partisans quittèrent le Parti démocratique en 2003 pour former un nouveau parti, le parti Uri. Juste avant les élections à l’Assemblée nationale, le président Roh Moo-hyun exprima son soutien à ce parti Uri, ce qui constituait une violation de la Constitution sud-coréenne, qui impose au chef de l’État de demeurer impartial.

Le président ayant refusé de se plier à la coutume extrême-orientale des excuses publiques, les partis d’opposition qui détenaient la majorité à l’Assemblée nationale votèrent le 12 mars 2004 pour sanctionner cette violation de la Constitution. La destitution fut votée par 193 députés contre 2, les députés membres du parti Uri ayant décidé de s’abstenir. Des violences s’ensuivirent ensuite dans le pays pendant trois jours au sein même de l’Assemblée.

La destitution du chef de l’État votée par l’Assemblée nationale devant être validée par la Cour constitutionnelle sud-coréenne, le pouvoir exécutif du président Roh ne fut que suspendu, dans l’attente d’une décision finale de la Cour. C’est le Premier ministre Goh Kun qui dirigea le pays en tant que président par intérim.

La tentative de l’Assemblée nationale de destituer Roh suscita une forte réprobation dans l’opinion publique sud-coréenne. Pendant quinze jours, du 12 mars au 27 mars 2004, des manifestations organisées par le « mouvement de citoyens pour l’élimination de la corruption » se succédèrent pour faire pression sur les juges de la Cour constitutionnelle afin qu’ils invalident le vote de l’Assemblée. Cette pression populaire obtint sa consécration avec les résultats des élections législatives d’avril 2004, au cours desquelles les électeurs sud-coréens accordèrent la majorité des sièges au parti Uri.

Prenant acte du verdict du peuple souverain, la Cour constitutionnelle annula la décision de destitution le 14 mai 2004, rétablissant ainsi Roh Moo-hyun dans ses fonctions de président de la République.

En Corée du sud, une seconde procédure a abouti à la destitution de la présidente Park Geun-hye le 10 mars 2017

Élue présidente de la République de Corée du sud le 19 décembre 2012, Park Geun-hye fut victime de révélations publiques, à l’automne 2016, sur l’influence « inappropriée et malsaine » que possédait sur elle Choi Soon-sil, fille de Choi Tae-min, influent prédicateur religieux en Corée du Sud. Cette dernière, proche de Park Geun-hye depuis l’assassinat de sa mère Yuk Young-soo en 1974, aurait notamment été à l’origine de certaines nominations au gouvernement, aurait corrigé de sa propre autorité les discours de la présidente, et aurait détourné des dizaines de millions de dollars de fondations qui lui étaient liées. Ces révélations, qui firent scandale dans l’opinion publique, entraînèrent l’ouverture d’enquêtes pour trafic d’influence et corruption.

En octobre 2016, Park Geun-hye renvoya son Premier ministre, deux autres ministres et plusieurs de ses conseillers afin d’apaiser l’opinion publique qui réclamait sa propre démission. Cependant, le concert unanime de protestations que suscita cette décision la contraignit à l’annuler le 8 novembre suivant. Sa popularité, déjà fortement entamée en raison de sa gestion contestée des affaires intérieures coréennes, s’écroula à 5 % d’opinions favorables.

Le 29 novembre, alors que les plus importantes manifestations de l’histoire du pays se déroulaient tous les week-ends, elle annonça qu’elle était prête à quitter le pouvoir de manière anticipée si le Parlement en décidait ainsi. L’un de ses ex-conseillers et son ancien vice-ministre de la Culture furent inculpés pour corruption, mais elle-même resta protégée par l’immunité attachée à la fonction présidentielle.

Le 5 décembre 2016, les trois partis d’opposition convinrent de lancer conjointement une motion de destitution contre la présidente Park Geun-hye et la déposèrent effectivement le 8 décembre. La motion de destitution fut signée par 171 des 300 députés. Le lendemain 9 décembre, l’Assemblée nationale vota la destitution proprement dite et suspendit les pouvoirs de la présidente Park, soutenue par 234 votes sur 300 membres du Parlement, un résultat bien supérieur à la majorité des 2/3 requise. Beaucoup de membres du parti de la présidente Park avaient donc voté contre elle. Le Premier ministre Hwang Kyo-ahn, fut nommé nouveau président de la République par intérim, le temps que la Cour constitutionnelle se prononce.

La Cour entérina officiellement la destitution de la présidente Park le 10 mars 2017, ce qui donna lieu à des manifestations à Séoul. Cette décision fit d’elle le premier chef d’État destitué dans l’histoire de la République de Corée du Sud.

Aux États-Unis d’Amérique, le président Richard Nixon démissionna le 9 août 1974 juste avant que la procédure de destitution ne soit votée pour parjure, abus de pouvoir et obstruction à la justice dans l’affaire du Watergate.

L’affaire du Watergate démarra par l’arrestation de cinq hommes ayant pénétré par effraction dans les bureaux du parti démocrate dans le complexe du Watergate à Washington le 17 juin 1972.

Bien que le cambriolage semble avoir été mené par d’anciens employés de la Maison-Blanche, l’affaire ne fit, dans un premier temps, que très peu de bruit. En apparence, l’enquête du FBI allait être classée. Cependant, deux journalistes du Washington Post, aidés par un mystérieux informateur surnommé Deep Throat (« gorge profonde »), publièrent de nombreuses révélations, en particulier sur les liens des cambrioleurs avec la présidence des États-Unis et sur les financements irréguliers de la campagne de Richard Nixon. Ce dernier fut néanmoins confortablement réélu en novembre 1972.

L’année suivante, l’obstination du juge John Sirica et la mise en place d’une commission d’enquête sénatoriale resserrèrent de plus en plus l’étau autour des collaborateurs du président. Une série de révélations portant sur des cas d’obstruction à la justice et d’abus de pouvoir menèrent à des inculpations. Le public américain s’intéressa davantage à l’affaire avec la retransmission à la télévision des auditions du Sénat sur le scandale du Watergate.

Lorsque l’existence d’un système d’écoute dans la Maison-Blanche fut rendue publique, un bras de fer s’engagea entre Nixon et les enquêteurs à propos de la restitution des bandes magnétiques des enregistrements. L’implication directe du président se précisa alors.

Malgré les nombreux passages absents ou censurés de certaines bandes magnétiques transmises, les documents étaient accablants et le comité judiciaire de la Chambre des représentants lança une procédure dite « d’impeachment » (destitution) contre le président le 9 mai 1974. Cette procédure fut retransmise sur la plupart des grandes chaînes de télévision et les audiences culminèrent lors des votes sur les charges d’accusation ; le premier, portant sur l’accusation d’obstruction à la justice, se déroula le 27 juillet 1974 avec 27 voix pour et 11 contre. Le 24 juillet, la Cour suprême jugea unanimement que tous les enregistrements audios devaient être présentés et pas seulement les parties choisies par la présidence.

Malgré les dégâts causés par les nouvelles révélations, Nixon espérait pouvoir passer à travers. Cependant, l’un de ces nouveaux enregistrements, réalisé peu après le cambriolage, démontra qu’il avait été informé du lien entre la Maison-Blanche et les cambrioleurs peu après l’effraction et avait approuvé des plans pour entraver l’enquête.

Le 5 août 1974, Nixon assuma sa responsabilité pour avoir menti au pays sur le moment où on l’avait informé de la vérité sur le cambriolage du Watergate. Il déclara qu’il avait eu un trou de mémoire. Il rencontra peu après les chefs républicains du Congrès et apprit que 15 sénateurs au mieux (sur 100) étaient prêts à voter pour son acquittement, bien moins que les 34 (soit 1/3) dont il avait besoin pour éviter la destitution ; celle-ci était donc inévitable. Devant la perte de ses soutiens politiques et la quasi-certitude d’une destitution, Nixon démissionna de la présidence le 9 août 1974 après s’être adressé à la nation la veille.

Aux États-Unis d’Amérique, la procédure de destitution du président William Clinton a fini par échouer le 12 février 1999.

La destitution de Bill Clinton, le quarante-deuxième président des États-Unis, fut lancée en décembre 1998 par la Chambre des représentants. Ces accusations découlaient d’une action en justice pour harcèlement sexuel intentée contre le président Clinton par Mme Paula Jones.

En vue de la destitution, l’avocat indépendant Ken Starr remit un dossier complet au comité judiciaire de la Chambre des représentants. Le procureur en chef David Schippers et son équipe examinèrent les documents et déterminèrent qu’il existait suffisamment de preuves pour destituer le président.

En conséquence, la Chambre des représentants examina quatre chefs d’accusation. Deux chefs d’accusation furent retenus pour être transmis au Sénat : le parjure et l’entrave à la justice. Mais deux autres chefs d’accusation – une seconde accusation de parjure et une accusation d’abus de pouvoir – furent écartés par la Chambre des représentants.

Le procès au Sénat des États-Unis commença juste après l’élection du 106e Congrès, au cours duquel le Parti républicain (hostile au président Clinton) remporta plus de la moitié des sièges au Sénat (55 sur 100). Bien qu’élevé par rapport à la moyenne, ce nombre était nettement inférieur à la majorité des deux tiers (67 sénateurs) requise pour prononcer la destitution du président.

50 sénateurs votèrent en faveur de la destitution de Clinton sur le chef d’accusation d’entrave à la justice ; 45 votèrent en faveur de sa destitution pour le parjure. Aucun sénateur membre du parti du président Clinton (le Parti démocrate) ne vota en faveur de sa destitution, sur l’une ou l’autre de ces accusations. Clinton, comme le président Andrew Johnson un siècle plus tôt, fut ainsi acquitté le 12 février 1999.

La situation française au 23 décembre 2018

Un an et demi après l’élection de M. Macron à la présidence de la République, la France s’enfonce dans une crise multiforme qui provoque un mécontentement général de la population, dont le mouvement de protestation dit des « gilets jaunes » révèle, parmi bien d’autres mouvements sociaux, toute l’ampleur.

Selon les données recueillies par l’institut Odoxa pour France Info et Le Figaro, dans une étude publiée le 28 novembre 2018, ce sont désormais 84 % des Français qui trouvent cette mobilisation « justifiée », et ce soutien énorme de la population reste élevé malgré l’intervention télévisée du chef de l’État le 10 décembre. M. Macron a sombré quant à lui dans une impopularité tout aussi massive : elle a franchi un nouveau record à la hausse avec 73 % d’opinions défavorables selon le baromètre politique BVA.

De nombreux observateurs s’inquiètent de la tournure des événements, devant ce soulèvement populaire qui ne se reconnaît aucun chef et dont les revendications vont désormais bien au-delà de la seule annulation de la taxe sur l’essence. La colère est générale. Elle est motivée par de nombreuses décisions impopulaires, mais aussi par la personnalité même de M. Macron, son mépris ostensible à l’égard des Français, son indécence comportementale, sa méconnaissance des soucis quotidiens que vivent les citoyens ordinaires.

M. Macron donne le sentiment :

- de ne tenir strictement aucun compte de ce que pensent les Français (alors que la Constitution française pose que le « principe de la République » est « Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple »)

- et d’agir essentiellement en faveur d’une infime minorité d’ultra-riches. Les esprits sont tellement échauffés que beaucoup anticipent un mouvement de longue durée, pouvant éventuellement déboucher sur des actes de violence commises par certains provocateurs.

Face à cette situation insaisissable, et devant le risque de dérives multiples, l’Union populaire républicaine (UPR) propose aux Français de réagir de façon non violente et toujours strictement conforme au droit, en demandant aux députés et sénateurs qui les représentent de lancer la 1re étape de l’article 68 de la Constitution, par le dépôt d’une proposition de résolution de création d’une Haute Cour.

Ce dépôt pourra se faire si 58 députés ou 35 sénateurs signent cette résolution.

L’Union populaire républicaine (UPR) publie en conséquence une liste de treize violations de la Constitution commises par le président de la République, qui constituent autant de « motifs susceptibles de constituer un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » pour reprendre les termes de l’article 68 de la Constitution et de la loi organique prise pour son application.

Nous y ajoutons un rappel des possibles malversations financières et délit d’entrave à la justice commis par M. Macron et la nécessité que le parlement conduise une enquête approfondie sur ces sujets, avec audition de l’intéressé.

Quelle interprétation à donner au « manquement » figurant dans l’article 68 ?

L’UPR n’ignore pas que l’expression qui figure dans l’article 68 de la Constitution – « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » – est sujette à interprétation, qu’elle n’est pas clairement définie et qu’elle n’a pas encore fait l’objet d’une jurisprudence.

L’UPR n’ignore pas non plus que les opposants à la mise en œuvre de l’article 68 de la Constitution cherchent à tout prix à réduire l’interprétation à donner à ce terme de « manquement », en prétendant que le législateur constituant n’aurait voulu sanctionner que des agissements criminels ou des affaires de mœurs dramatiques de la vie privée et que cette procédure ne serait « pas prévue pour régler des désaccords politiques ».

Telle est par exemple l’interprétation formulée récemment par le juriste Yves Luchaire. Au journaliste de France Inter qui lui demandait « Quels genres d’actes pourraient entraîner une destitution ? », le juriste a cru bon de répondre : « C’est une bonne question puisque cela ne s’est jamais produit. Il faudrait vraiment qu’il y ait un comportement personnel problématique [du président de la République], par exemple des violences physiques sur son épouse, peut-être… Des choses qui relèvent de la responsabilité pénale. On ne peut pas le destituer pour une décision politique. »

Pour éclairer ce débat, il importe de rappeler ici que l’expression – « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » – a été introduite dans notre Loi fondamentale par la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007, en remplacement de la formulation précédente qui était : « Le président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice. »

Cette substitution – décidée en 2007 – de l’expression « haute trahison » par l’expression nettement plus floue « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » semble avoir été motivée par la nécessité de disposer d’une formulation plus vague que la précédente pour englober toutes les situations.

Car jusqu’alors, si l’article 7 de la Constitution prévoyait (et prévoit toujours) qu’il est possible au Conseil constitutionnel de destituer un président de la République en cas « d’empêchement » (on songe par exemple à une disparition ou à un enlèvement de durée indéterminée, ou à un accident aboutissant à la mort cérébrale du chef de l’État mais pas à son décès), il n’existait pas d’article spécifique pour régler des situations ne relevant ni de « l’empêchement » au sens strict, ni de la « haute trahison » au sens strict. Par exemple, les cas où un chef de l’État assassinerait un proche ou souffrirait d’accès de démence intermittents ou aurait un comportement personnel scandaleux et indigne de la fonction, etc.

Cependant, et contrairement à ce qu’assurent certains (dont le professeur Luchaire), la volonté du législateur constituant n’a pas pu être, en adoptant une formulation plus floue, d’exclure toute autre situation que ces dernières. Car cette formulation nouvelle permet d’inclure une situation qui n’était couverte auparavant ni par « l’empêchement » de l’article 7 ni par la « haute trahison » de l’article 68 : à savoir la violation de certains articles de la Constitution par le président de la République lui-même, alors qu’il doit au contraire « veiller » à son « respect » en vertu de l’article 5.

Cette remarque essentielle permet de révoquer l’argument – maintes fois entendu – selon lequel la procédure de destitution n’aurait pas pour objet de « régler un différend politique ».

Dans l’entretien à France Inter précité, le professeur Luchaire estime par exemple que la procédure de destitution ne pourrait pas être engagée actuellement par les parlementaires au motif que « si la hausse des taxes est un manquement à ses devoirs, dans ce cas, n’importe quel acte du président pourrait être sujet à destitution. »

Ce que les tenants de cette théorie ne voient pas – et c’est particulièrement étonnant de la part d’un professeur de droit -, c’est que, si la démocratie consiste en effet à permettre au président de la République de prendre des décisions politiques si celles-ci sont approuvées par la majorité parlementaire, elle ne permet pas pour autant au président de la République de disposer d’un chèque en blanc pour prendre – sans aucune limitation – toutes les décisions politiques qui lui traverseraient l’esprit.

Car l’action politique du chef de l’exécutif comprend des limites, qui sont celles précisément fixées par la Constitution qu’il est chargé de respecter.

Or l’UPR insiste sur le fait que les « motifs susceptibles de caractériser un manquement » que nous énumérons ne relèvent pas du débat d’idées, et ne sont pas d’ordre partisan ni subjectif.

Il s’agit de « manquements » de nature purement juridique, d’actions et de décisions prises par M. Macron qui sont objectivement contraires à la lettre et à l’esprit d’articles précis de notre Constitution.

Du reste, pour se convaincre que notre interprétation de l’article 68 est la bonne – et la seule possible -, il suffit de raisonner par l’absurde.

Supposons que, dans l’avenir, un président de la République, conservant toutes ses facultés et parfaitement maître de ses actes et de sa pensée, décide de rétablir la monarchie à son profit, ou bien profite soudain d’une législation par ordonnances, ou des pleins pouvoirs prévus par l’article 16, pour prendre des mesures discriminatoires à l’encontre de citoyens français en fonction de leur religion ou de leur origine ethnique. Que pourraient alors faire les Français pour rétablir l’ordre constitutionnel ?

Puisque la voie de « l’empêchement » prévue par l’article 7 ne s’applique qu’à des cas de force majeure (mort cérébrale, démence sénile, disparition), sauf à ouvrir une guerre civile, la seule possibilité juridique pour empêcher de tels actes serait celle du lancement de la destitution du président de la République pour « motifs susceptibles de caractériser un manquement manifeste à ses devoirs » conformément à l’article 68.

C’est d’ailleurs un principe général du droit qu’à toute obligation imposée à une personne physique ou morale doit correspondre une sanction prévue pour faire respecter cette obligation.

Or le président de la République a de nombreuses obligations qui lui sont fixées par la Constitution – et d’abord par l’article 5 : « Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. »

La Constitution ne saurait fixer des obligations au chef de l’État et ne pas prévoir de sanctions si celui-ci s’y soustrait. C’est la finalité même de l’article 68 que de répondre à ce principe de base du droit.

Toutes ces remarques font ressortir le caractère erroné et même saugrenu de l’interprétation que donne le professeur Luchaire de l’article 68, comme ne s’appliquant « qu’à des choses relevant de la responsabilité pénale », comme « des violences physiques » sur le conjoint du chef de l’État.

L’article 68 mentionne expressément un « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » ; il ne vise ni ne mentionne pas spécialement un « manquement à ses devoirs » d’époux ; il vise évidemment un « manquement à ses devoirs » de chef de l’État.

Pour le dire clairement, la Constitution ne contient pas d’article qui interdise au président de la République de frapper son conjoint. C’est le Code pénal qui en contient et qui s’applique au chef de l’État comme à tout citoyen. En revanche, la Constitution pose, dans son article 5 notamment, la liste des devoirs du président de la République, et il est le seul citoyen français auquel notre Loi suprême impose ces devoirs-là.

L’utilité et l’urgence de lancer la procédure de l’article 68

Ainsi, l’UPR ne propose évidemment pas de lancer la procédure de destitution pour sanctionner des décisions politiques au seul motif que nos électeurs les désapprouveraient, comme semblent le croire le professeur Luchaire et le journaliste de France Inter dans l’entretien précité.

Nous proposons de lancer cette procédure :

- pour sanctionner des violations extrêmement graves, continues et répétées de la Constitution par le chef de l’État (rappelons que des procédures comparables ont été lancées par des parlementaires contre les présidents de la République au Brésil, en Corée du Sud ou aux États-Unis) ;

- pour enquêter sur de possibles malversations financières du chef de l’État ou sur de possibles entraves à la justice (rappelons que des procédures comparables ont été lancées par des parlementaires contre les présidents de la République au Brésil et en Corée du Sud) ;

- et pour établir à cette occasion une très nécessaire et très urgente jurisprudence, afin de garantir la sauvegarde des libertés publiques et de l’ordre constitutionnel en France.

Il n’y a en effet aucune raison pour que le peuple français ne puisse pas demander des comptes au chef de l’État en exercice sur des violations de la Constitution – dont l’objet même est de le protéger contre tout arbitraire – ou sur de possibles malversations financières ou entraves à la justice, alors que les peuples brésilien, sud-coréen et américain ont eu l’occasion de le faire avec leurs présidents respectifs dans un passé très récent.

Par sa demande, l’UPR propose en effet à la représentation nationale d’établir une jurisprudence afin de mettre un coup d’arrêt à la désinvolture de plus en plus dangereuse avec laquelle notre Constitution est considérée par la classe politique française, et en particulier par l’actuel premier magistrat de la République.

Ce que nous proposons est le contraire même d’une action partisane et factieuse, comme s’en indigneront probablement quelques esprits fanatiques : c’est une action de rétablissement des grandes valeurs républicaines, pour le plus grand profit de tous.

Les observateurs noteront d’ailleurs que l’UPR n’a pas tenu compte, parmi les « motifs susceptibles de caractériser un manquement » énumérés ci-dessous, des inconduites comportementales de M. Macron qui ont pourtant souillé la dignité de la fonction qu’il représente et fait scandale dans la population française, notamment aux Antilles où il a posé avec des repris de justice dont l’un faisait un geste obscène.

Pourtant, ceux qui prétendent que l’expression « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » viserait seulement des problèmes de comportement indigne d’un président de la République devraient être les premiers à réclamer la mise en œuvre de l’article 68 pour ces inconduites.

Suivant les exemples brésilien, sud-coréen et américain, l’UPR estime quant à elle qu’il y a bien plus grave que ces comportements indécents manifestement incompatibles, sinon avec l’exercice du mandat, du moins avec la dignité de chef de l’État. L’UPR estime qu’il n’y a pas de « manquement » plus grave pour le président de la République que celui de violer la Loi suprême de notre pays.

Sauf à considérer que la France soit devenue une république bananière, les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui représentent ensemble la souveraineté même du peuple français, ne peuvent pas considérer la Constitution comme un texte sans importance, que le premier magistrat de la République serait libre d’interpréter, de folkloriser ou de bafouer selon son bon plaisir.

Chaque député et chaque sénateur doit désormais prendre ses responsabilités individuellement, à la fois devant l’opinion publique, devant l’Histoire, et devant les générations futures. L’ensemble des parlementaires doit établir une jurisprudence de l’article 68 afin d’empêcher M. Macron et tous ses successeurs de continuer à piétiner allègrement notre Loi suprême sans que quiconque réagisse.

Chaque parlementaire doit se déterminer en conscience, notamment en examinant les violations listées ci-après et en relisant minutieusement le texte même de notre Constitution et des textes inclus dans le bloc de constitutionnalité (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946).

La publication de la liste exhaustive des réponses de chaque député et de chaque sénateur à notre demande permet aux Français de savoir quel parlementaire préfère protéger M. Macron de l’article 68 et quel parlementaire préfère défendre le respect de la Constitution française et la volonté du peuple français.

Les deux précédents de 2001 et de 2016

Il importe enfin de rappeler ici que le lancement de la procédure de destitution par l’article 68 a déjà été tenté, à deux reprises, dans notre histoire récente.

En 2001, le député socialiste Arnaud Montebourg avait lancé la procédure pour mettre en accusation Jacques Chirac, au sujet des HLM de la ville de Paris. Alors élu PS de Saône-et-Loire, l’ex-avocat avait recueilli 30 signatures de soutien à sa proposition de traduction de Jacques Chirac devant la Haute Cour de justice, le Premier ministre Lionel Jospin n’ayant pas soutenu cette initiative. Celle-ci s’était arrêtée, faute d’avoir obtenu le minimum de 58 signatures de députés. La procédure de l’époque était d’ailleurs afférente à l’ancienne rédaction de l’article 68, qui évoquait seulement la « haute trahison ».

En novembre 2016, le député Les Républicains Pierre Lellouche avait lancé une proposition de résolution pour destituer François Hollande, à la suite de la sortie du livre Un président ne devrait pas dire ça. François Hollande avait été alors accusé de « forfaiture » par Nicolas Sarkozy pour avoir révélé aux journalistes du Monde des documents “secret défense” et des détails sur les assassinats commandités par l’Élysée de quatre terroristes.

Le 9 novembre 2016, Christian Jacob, président du groupe des députés LR, annonça publiquement que le lancement de la procédure de l’article 68 avait obtenu 155 engagements de députés LR sur un total de 199. En réalité, seuls 79 députés LR signèrent la mise en accusation de François Hollande le 11 novembre 2016, parmi lesquels figuraient notamment Laurent Wauquiez, François Fillon, Éric Ciotti, Jean-François Copé, Nathalie Kosciusko-Morizet et… Édouard Philippe.

Le 23 novembre, le bureau de l’Assemblée nationale rejeta cette proposition des Républicains de destitution de François Hollande à la majorité, par treize voix contre huit, et à main levée. La plus haute instance collégiale de l’Assemblée, qui réunit tous les présidents de groupe, jugea non recevable cette proposition, probablement parce qu’elle ne portait que sur un manquement unique dans le temps (une divulgation de secrets défense) et aussi par opportunité (la campagne pour l’élection présidentielle de 2017 avait déjà commencé).

Il est intéressant de le consulter et de le comparer avec le présent document, qui dresse, en seconde partie ci-après, une liste qui nous semble beaucoup plus longue, étayée, et continue dans le temps, de « manquement aux devoirs » du président de la République.

L’UPR souligne des violations continuelles et irréfutables de notre Loi fondamentale, ce qui nous semble bien plus grave que le fait qui avait poussé 79 députés LR à lancer la procédure en novembre 2016. C’est au lecteur d’en juger.

La proposition de l’UPR est également beaucoup plus représentative de l’état d’esprit de l’opinion publique française à l’encontre d’Emmanuel Macron un an et demi après sa prise de fonctions, que ne l’était la proposition de LR à l’encontre de François Hollande six mois avant la fin de son mandat.

*****

LES 13 PRINCIPALES VIOLATIONS DE LA CONSTITUTION COMMISES PAR M. MACRON

Violation n° 1 : la mise à sac du caractère “social” et de la “fraternité” de la République inscrits expressément dans la Constitution

La violation 1 consiste dans la paupérisation et la précarisation sans fin de pans entiers de la société française, notamment des retraités, des chômeurs et des jeunes, mais aussi des professions indépendantes et libérales, des petits commerçants et des fonctionnaires. Cette montée de la pauvreté se produit tandis qu’une infime minorité devient immensément riche.

Si la France connaît une réouverture rapide et violente de l’éventail des revenus et des patrimoines depuis une vingtaine d’années, c’est sous l’effet conjugué :

- de la désindustrialisation massive de la France, due aux délocalisations rendues possibles par la libre circulation des mouvements de capitaux imposée par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

- de l’évasion fiscale, rendue quasiment légale sous le vocable « d’optimisation fiscale », par la libre circulation des capitaux du même article 63 du TFUE ;

- de l’augmentation continuelle de la pression fiscale et des contraintes budgétaires insurmontables que nous impose notre appartenance à l’Union européenne et à l’euro ;

- du grignotage sans fin des droits sociaux et des protections de toute nature sous l’effet des « déréglementations » exigées par l’Union européenne. Le Code du travail, élaboré tout au long de décennies de lutte sociale, est attaqué de toutes parts et ruine le rêve de nos aïeux, qui pensaient que leurs descendants auraient une meilleure vie qu’eux-mêmes.

L’objectif final est de parvenir à une société anxiogène, où chacun serait en compétition avec tous, et où la seule valeur serait le culte de l’argent, au mépris de toute autre considération, qu’il s’agisse des valeurs de partage, de protection de l’environnement, de don, d’honnêteté et de respect de tout être humain, à commencer par les plus démunis.

Ce mépris outrageant pour les catégories les plus pauvres et les plus fragiles de la population, illustré par de nombreuses déclarations de M. Macron qui ont scandalisé l’opinion publique, est rendu plus choquant encore par le train de vie fastueux des occupants de l’Élysée, au moment où la misère frappe une part croissante des classes moyennes et où les inégalités de revenus ne cessent de s’accroître entre riches et pauvres.

Cette montée continuelle de la pauvreté et les pertes de pouvoir d’achat des classes moyennes, jointes aux « cadeaux aux riches » – suppression de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF), absence de toute lutte sérieuse contre l’évasion fiscale qui pourrait atteindre la somme astronomique de 100 milliards d’euros – constitue le cœur même du ressentiment des Français.

Les mesures prises par le président de la République sont tellement injustes et tellement contraires aux grands principes républicains de base qu’elles échappent au cadre naturel des options économiques pour devenir des violations pures et simples de la Constitution.

Sauf à ce que les mots n’aient pas de sens, l’action de M. Macron – qui jette des centaines de milliers de Français dans les rues – constitue une violation :

- de l’article Premier de notre Constitution qui pose que « La France est une République […] sociale »,

- et de l’article 2 qui pose que « La devise de la République est “Liberté, Égalité, Fraternité” » et donc que la fraternité doit aller de pair avec le caractère social de la République.

Cette action outrageusement déséquilibrée en faveur de la catégorie la plus fortunée de la population constitue également une violation du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, cité en préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et qui, de ce fait, est intégré dans le « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil constitutionnel.

En particulier la politique progressive d’abolition du Code du travail, les attaques contre les retraites et les minima sociaux, et la privatisation rampante de la santé violent l’alinéa 11 du Préambule de 1946 qui pose que

- « [la Nation] garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. »

Violation n° 2 : Le bradage d’intérêts stratégiques et de services publics à l’étranger

La violation 2 consiste dans le bradage d’intérêts stratégiques et de services publics à l’étranger, comme le TGV vendu à l’Allemand Siemens, le choix de fournitures militaires stratégiques à l’étranger, le démantèlement et la privatisation de services publics et de grandes infrastructures publiques, comme l’aéroport de Toulouse (vivement critiquée par la Cour des comptes très récemment) et les Aéroports de Paris, et bientôt la vente de centaines de barrages hydro-électriques d’EDF à des intérêts privés.

Tout cela constitue une violation :

- de l’article 5 de notre Constitution qui pose que « le président de la République […] est le garant de l’indépendance nationale » ,

- du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, cité en préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, intégré dans le « bloc de constitutionnalité ». En particulier, la politique frénétique de démantèlement et de privatisation des services publics poursuivie par M. Macron bafoue l’alinéa 9 de ce Préambule de 1946 qui pose que « tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ».

Violation n° 3 : le dénigrement incessant du peuple français

La violation 3 consiste dans le dénigrement incessant des Français, auquel se livre M. Macron dès qu’il est en déplacement à l’étranger, où il prend plaisir à insulter son propre pays, ou lorsqu’il a demandé qu’on « vienne [le] chercher » lors de l’affaire Benalla, alors qu’il se sait protégé par l’article 67 de la Constitution.

Cette critique et ce mépris obsessionnels du peuple français constituent une offense suprême aux principes républicains puisque l’article 2 de notre Constitution pose que la « devise » de la République contient le mot « Fraternité » et que le « principe » de la République est : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

Violation n° 4 : les atteintes sans précédent à la liberté de la presse

La violation 4 consiste dans le musellement en faveur de Macron des médias audiovisuels du service public, et dans la tentative sans précédent d’imposer une supposée Vérité par la loi, en particulier par le vote d’une loi contre les prétendues « fake news ».

Cette loi, qui serait proprement inimaginable dans un pays comme les États-Unis, a été adoptée malgré les très vives réticences du Sénat et du Conseil d’État. Elle est, en outre, inutile puisque des lois et une jurisprudence permettent déjà de lutter contre les fausses informations, la diffamation et les injures. Cette loi prétendument anti-« fake news » est, en réalité, une attaque pure et simple contre la liberté de pensée.

Tout cela constitue une violation du Préambule de la Constitution, qui « proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme […] tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789 ». Le Conseil constitutionnel a pour jurisprudence constante de considérer que ladite Déclaration de 1789 fait partie du « bloc de constitutionnalité » et que ses différents articles ont valeur constitutionnelle, en particulier son article 11 qui pose que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »

Violation n° 5 : le travail de sape contre l’unité nationale

La violation 5 consiste dans le travail de sape contre l’unité nationale, illustré notamment (parmi d’autres exemples) par la violation du résultat du référendum alsacien du 7 avril 2013, où les électeurs du Haut-Rhin avaient rejeté à 55,7 % la fusion des 2 départements d’Alsace, ce que le gouvernement a décidé pourtant d’imposer à partir de 2021.

Cette violation s’accompagne de la décision de créer une « collectivité européenne d’Alsace » [sic], au mépris de la démocratie.

L’insistance à vouloir imposer cette innovation refusée par les Alsaciens en 2013 et que personne ne demande, vise en réalité à accélérer la mise en place de « l’Europe des régions » exigée par les idéologues de l’Europe fédérale, c’est-à-dire le démembrement progressif et programmé de la France.

Cela constitue une violation expresse de la Constitution :

- dont l’article Premier pose que « la France est une République indivisible » ,

- dont l’article 3 pose que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum » ,

- et dont l’article 5 pose que le président de la République est « le garant de l’indépendance nationale [et] de l’intégrité du territoire » .

Violation n° 6 : la destruction programmée de milliers de communes françaises

La violation 6 consiste dans la destruction programmée de milliers de communes françaises, qui sont pourtant la base même de l’identité de la France et de sa démocratie locale. Cette destruction s’opère au moyen d’une politique hypocrite et sournoise, qui étrangle financièrement les communes rurales par une diminution constante des dotations de l’État, et qui écœure psychologiquement les maires par le retrait de tous leurs pouvoirs les uns après les autres, au profit de grands regroupements de communes impersonnels, bureaucratiques, opaques et dispendieux.

Outre que cette politique a des conséquences structurelles sur l’identité de la France qui sont d’une importance telle qu’elle aurait dû être impérativement soumise par référendum à l’assentiment des Français, elle constitue une violation de l’article 5 de notre Constitution qui pose que « le président de la République […] assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État ».

Elle constitue aussi une violation de l’article 72-2 de notre Constitution, qui pose notamment que « tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »

Violation n° 7 : le sabotage délibéré de notre indépendance nationale

La violation 7 consiste dans le fait que la politique de Macron vise à éroder constamment notre indépendance nationale et à dissoudre la France dans une Europe fédérale sous domination allemande, par exemple avec les fuites organisées sur le projet de partage avec l’Allemagne du siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l’ONU, voire le partage futur de notre force de frappe nucléaire, ou avec l’annonce inopinée de la création d’une « assemblée parlementaire franco-allemande » dès janvier 2019, dont le principe n’a jamais été soumis au peuple français.

Ces décisions stratégiques essentielles constituent des « manquements » d’autant plus graves aux « devoirs » du président de la République que M. Macron a lui-même reconnu devant la chaîne de télévision britannique BBC le 18 janvier 2018 que les Français voteraient probablement en faveur de la sortie de la France de l’Union européenne (Frexit) s’il daignait les interroger par référendum à ce sujet.

M. Macron, qui précisément se refuse à organiser ce référendum dont il anticipe le résultat qui ne lui plaît pas, sait donc pertinemment que la politique qu’il mène ne recueille pas l’assentiment majoritaire du peuple français, qu’elle est donc dépourvue de toute légitimité, et qu’elle bafoue en même temps :

- l’article 3 de notre Constitution qui pose que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum » et qu’« aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice »

- et l’article 5 de notre Constitution qui pose que le président de la République « veille au respect de la Constitution » et « est le garant de l’indépendance nationale ».

Violation n° 8 : La violation outrageante du droit international

Cette politique est illustrée notamment par le bombardement de la Syrie en avril 2018, totalement illégal du point de vue du droit international puisque non autorisé par le Conseil de sécurité de l’ONU, ni sollicité par le gouvernement légitime de la Syrie.

N’ayant pas jugé utile de déclarer préalablement la guerre à la Syrie – et se soustrayant ainsi à l’article 35 de notre Constitution qui pose que « la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement » -, M. Macron s’est ainsi octroyé le droit de déclencher seul l’envoi de missiles sur un allié de la Russie.

Cette décision qui risquait d’entraîner une escalade aux conséquences potentiellement cataclysmiques entre la France et la Russie, 2e puissance militaire et nucléaire mondiale, a été prise sans que la représentation nationale n’ait été consultée ni même avertie.

Parmi les traités internationaux les plus importants ratifiés par la France figure celui de notre adhésion à l’Organisation des Nations-unies, dont l’article 2 alinéa 4 pose le principe essentiel du droit international public contemporain : « Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »

Tout cela constitue aussi une violation de la Constitution, dont l’article 5 pose que le président de la République « veille au respect de la Constitution » et qu’il est « le garant du respect des traités ».

Violation n° 9 : une rhétorique guerrière visant à promouvoir un nationalisme continental européen

La violation 9 consiste en une mise en avant permanente d’une rhétorique guerrière visant à promouvoir un nationalisme continental européen.

Cette politique est notamment illustrée par les propositions de M. Macron de création d’une « armée européenne » explicitement destinée à s’opposer à la « Chine », à la « Russie » et aux « États-Unis ».

Cette déclaration, aussitôt désavouée par plusieurs gouvernements européens, a provoqué une réaction virulente du président américain qui a rappelé que l’Union européenne est une chasse gardée américaine qui doit surtout payer son écot à l’OTAN. Sans parler de la réaction de la Chine qui a, elle aussi, contredit M. Macron.

Cela constitue une violation de la Constitution :

- dont l’article 5 pose que le président de la République est « le garant du respect des traités »

- et de l’article 42 du traité de l’Union européenne qui pose le principe de la subordination à l’OTAN de la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD), que M. Macron approuve par ailleurs (à la différence de l’UPR).

Violation n° 10 : le mépris constant de la langue française et des pays de la francophonie

La violation 10 consiste dans le mépris constant avec lequel M. Macron traite la langue française et les pays de la francophonie, en choisissant quasi-systématiquement de s’exprimer en anglo-américain lorsqu’il est devant un public étranger, en traitant avec un dédain ostensible les sommets de la francophonie, ou en humiliant les Africains, depuis les plus pauvres (comme les migrants clandestins comoriens se noyant dans le détroit de Mozambique qu’il a osé comparer à du poisson à pêcher, provoquant un scandale régional) jusqu’au chef d’État (comme le président du Burkina Faso qu’il a traité publiquement comme s’il n’était qu’un réparateur de climatisation lors d’un voyage à Ouagadougou).

Le devoir absolu du président de la République est au contraire :

- de ne s’exprimer toujours et en tout lieu qu’en français – conformément à l’article 2 de notre Constitution,

- et de viser au développement de nos liens avec tous les pays de la francophonie, conformément à l’article 87 de notre Constitution.

Non seulement l’anglomanie de M. Macron provoque parfois des incidents diplomatiques qui ridiculisent notre pays (comme en Australie où son mauvais maniement de la langue de Shakespeare lui fit tenir publiquement des propos indécents à propos de la femme du Premier ministre), mais elle rabaisse de façon scandaleuse et indue le statut de la langue française, qui est l’une des 6 langues officielles de l’ONU – à égalité avec l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol et le russe – et l’une des deux seules langues de travail du Secrétariat général de l’ONU avec l’anglais.

Le « devoir » auquel M. Macron se refuse est pourtant d’être le premier ambassadeur de la langue française à travers le monde. Son refus de parler le français dans les rencontres internationales est un « manquement » d’autant plus injustifiable que la langue de Molière est, contrairement à une légende, l’une des langues en plus fort développement dans le monde, notamment du fait de l’expansion démographique de l’Afrique francophone.

Si le président de la République française lui-même se comporte d’une façon qui révèle son mépris pour la langue française et pour la place du français dans le monde, pourquoi des chefs d’État de la francophonie se montreraient-ils « plus francophones que les Français » ? Au-delà de la question linguistique, cette attitude constitue une violation :

- de l’article 2 de la Constitution qui pose que « la langue de la République est le français »

- et de l’article 87 qui pose que « la République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage ».

Violation n° 11 : le transfert d’une grande partie de la souveraineté française à l’Union européenne (et donc à l’Allemagne)

La violation 11 consiste en l’absence de réaction de M. Macron face à la révélation publique faite par un député LREM, que le programme du parti présidentiel est « très clair » : « transférer une grande partie de la souveraineté nationale au niveau européen ».

Le dimanche 2 décembre 2018 sur C8, le député LREM Aurélien Taché a publiquement déclaré ceci devant des milliers de téléspectateurs :

« Il y a plein de choses à discuter avec l’Allemagne en ce moment. Ils ont fait un certain nombre de propositions, les Allemands, pour dire « on ira avec vous sur ces sujets-là, sur le budget de la zone euro ou si par exemple la France laisse son siège au Conseil de sécurité de l’ONU à l’Union européenne », moi je suis totalement pour. Moi je suis pour qu’on transfère la souveraineté de la France au niveau européen […] le fait de transférer une grande partie de la souveraineté nationale au niveau européen, c’est le cœur de ce qu’on proposera aux élections européennes, ça c’est très clair ».

Le fait qu’un député défende ouvertement l’abandon d’une “grande partie” de la souveraineté nationale au bénéfice d’une entité supranationale (et, derrière, d’un pays étranger, en l’espèce l’Allemagne) est explicitement et frontalement contraire à l’article 4 de la Constitution qui pose que « les partis politiques « doivent respecter les principes de la souveraineté nationale ».

En élisant M. Macron et une majorité de députés LREM, les Français n’ont d’ailleurs jamais voté pour un pareil projet.

Le parti de M. Taché, « En marche », qui est aussi le parti majoritaire à l’Assemblée nationale et le parti présidentiel, n’a pas contredit ces propos. Ce qui signifie qu’il les valide. Du reste, cette déclaration n’est aucunement contredite par les actions prises par M. Macron depuis son entrée à l’Élysée.

Compte tenu du fait que « En marche » veut le transfert de la souveraineté nationale française et que cela sera son projet « très clair » aux prochaines élections, M. Macron et son gouvernement auraient dû prendre un Décret en conseil des ministres prononçant la dissolution de ce parti, dont l’orientation programmatique la plus fondamentale en fait un parti inconstitutionnel.

Comme le chef de l’État ne l’a pas fait et n’a même pas désavoué le porte-parole de son propre parti, il est irréfutable que M. Macron procède à la violation de l’article 5 de notre Constitution qui pose que le président de la République « veille au respect de la Constitution » et « est le garant de l’indépendance nationale ».

Violation n° 12 : la signature du Pacte de Marrakech sur les migrations en refusant de demander l’accord du parlement ou celui du peuple français

La violation 12 consiste dans la signature par la France du Pacte de Marrakech, décidée par M. Macron seul, sans la moindre consultation de la représentation nationale ni du peuple souverain.

M. Macron avait prévu de se rendre en personne à Marrakech le 10 décembre 2018 pour approuver au nom de la France l’adoption du « Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières ». Sous la pression de la crise des Gilets jaunes, il y a renoncé in extremis et a décidé d’y envoyer le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne. Le représentant de la France à l’ONU a par ailleurs voté en faveur du Pacte lors de l’Assemblée générale du 19 décembre.

Cette procédure expéditive et opaque a été suivie alors que ce Pacte n’a jamais été débattu ni voté par les parlementaires. Ce qui a suscité une levée de boucliers dans les rangs de l’opposition, notamment de droite.

Selon le constitutionnaliste Didier Maus, interrogé le 7 décembre 2018 par le journal Libération, une telle procédure serait normale puisque « en France, c’est le contenu d’un engagement et non sa forme qui compte. » Pour Didier Maus, il serait « évident » qu’au regard du contenu du Pacte sur les migrations, il n’y avait pas d’obligation pour l’exécutif de passer par l’Assemblée et le Sénat car le texte « n’est pas contraignant, il n’y a pas création d’institution ou autre. »

Tel n’est pas du tout l’avis de l’UPR.

L’article 53 de la Constitution de la Ve République pose en effet que « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. »

Ainsi, et contrairement aux affirmations de M. Maus, l’article 53 ne pose nulle part le principe qu’un Pacte prétendu « non contraignant » serait par nature exempté d’un débat à l’Assemblée et au Sénat, suivi d’un vote.

Par ailleurs, toujours contrairement aux affirmations de M. Maus, le Pacte crée bien une institution : celle du « Forum d’examen des migrations internationales », qui « se tiendra tous les quatre ans, à compter de 2022 », qui « offrira l’occasion d’examiner l’état d’avancement de l’application du Pacte mondial aux niveaux local, national, régional et mondial », et dont « chaque édition […] donnera lieu à l’adoption d’une déclaration intergouvernementale sur les progrès réalisés » (cf. version française du Pacte, page 40, §49)

Enfin, et tout au contraire de ce qu’affirme M. Maus, l’article 53 de notre Constitution impose bel et bien que le Pacte soit débattu et ratifié à l’Assemblée nationale puisqu’il répond à plusieurs critères de la typologie de l’article 53 :

Il est « relatif à l’organisation internationale » : c’est un Pacte de l’ONU qui concerne la totalité des 193 États membres,

Il « engage les finances de l’État » : il suffit de lire les 23 objectifs listés dans le Pacte pour se convaincre que des fonds publics importants devront être engagés pour sa mise en œuvre, laquelle sera par ailleurs vérifiée tous les 4 ans par le « Forum d’examen des migrations internationales » ,

Il « modifie des dispositions de nature législative » : la lecture des 23 objectifs regorge en effet d’engagements de nature législative ;

Il est relatif à « l’état des personnes » : par définition même, puisque c’est un Pacte qui entend traiter du sort des centaines de millions de personnes à travers le monde et en France chaque année.

Il faut regretter ici que les avis de M. Maus semblent être considérés par les médias – et aussi par des parlementaires – comme plus importants que la lettre même de la Constitution. On le regrette d’autant plus que M. Maus n’est pas seulement un professeur de droit constitutionnel mais qu’il est aussi un homme engagé politiquement en faveur de M. Macron. Membre depuis longtemps du Parti radical valoisien (PRV intégré dans l’UDI), il est aujourd’hui président de la Commission des statuts du Mouvement Radical social et libéral (MRSL), résultat de la fusion à l’automne 2017 du PRV et du Parti radical de gauche (PRG), qui a compté deux membres au gouvernement Philippe (Annick Girardin et Jacques Mézard) et dont la plupart des députés ont rejoint LREM.

L’avis de M. Maus, qui est donc celui d’un juge et partie, ne résiste pas une seconde à l’examen de la lettre de l’article 53 de notre Constitution : il fallait bien consulter et faire voter le Parlement. Et M. Macron, dont le devoir est de veiller au respect de la Constitution, a ainsi procédé à la violation des articles 5 et 53.

Du reste, la consultation de la représentation nationale est ce que font toutes les démocraties européennes : Belgique, Italie, Allemagne, Suisse, Pays-Bas, etc. ont soumis le Pacte de Marrakech au débat et au vote de leurs parlementaires. La France fait exception.

En outre, et étant donné l’ampleur prise par le sujet du Pacte de Marrakech, relayé notamment par les « Gilets jaunes », un débat suivi d’un vote devant la représentation nationale n’était pas seulement requis d’un point de vue constitutionnel : c’était aussi un devoir moral et de légitimité politique. Car, en dépit de certaines « fake news » reprises sur Internet, les « Gilets jaunes » traduisaient une préoccupation légitime et un désir de laisser le peuple se prononcer sur un sujet aussi important.

Violation n° 13 : la domestication et la neutralisation du parlement

La violation 13 consiste dans la réduction et l’appauvrissement constants des débats parlementaires par l’action du gouvernement, et cela sous l’inspiration de M. Macron, ce qui a pour effet d’empêcher le Parlement de jouer son rôle essentiel de contre-pouvoir.

Depuis le début de la nouvelle mandature, les échanges dans les assemblées virent très souvent au dialogue de sourds et à la cacophonie, sans aucune prise en compte des avis exprimés par les groupes minoritaires ou par les voix les plus nuancées de la majorité.

M. Macron voulait, d’ailleurs, dans son projet de révision constitutionnelle, restreindre brutalement le droit d’amendement des parlementaires et accélérer à marche forcée le processus de délibération des assemblées.

M. Gérard Larcher, président du Sénat, avait à l’époque fait connaître son opposition résolue à ces funestes évolutions qui n’ont finalement pas vu le jour. 81 députés du groupe LR avaient également publié une tribune dans le JDD du 7 juillet 2018 dénonçant rien moins que la « domestication, la décomposition et la démolition de l’Assemblée nationale » par M. Macron.

L’affaiblissement de la démocratie parlementaire en France – qui a pour conséquence de laisser le président de la République agir à sa guise et abuser de son pouvoir – ne peut que conduire à l’instauration d’un régime autoritaire et dictatorial dont la loi sur les « fake news » est un amer avant-goût.

L’enfermement du Parlement dans un rôle de figuration :

– remet en cause la nature démocratique même de notre système politique, proclamée aux articles 1 et 4 de la Constitution,

– revient également à priver le peuple de l’exercice de la souveraineté nationale, ce qui viole l’article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 selon lequel « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ».

Avant de conclure, il convient de mentionner que d’autres actions de M. Macron sont susceptibles de constituer des « manquements à ses devoirs » et de justifier le lancement d’une procédure de destitution, si l’on se réfère aux exemples étrangers.

Les possibles malversations financières du chef de l’État

Comme au Brésil et en Corée du sud, les parlementaires français sont parfaitement habilités à demander qu’une procédure de destitution soit lancée afin de pouvoir juger en parfaite transparence, devant le peuple français – et comme une large majorité de Français le souhaite – des possibles malversations financières du chef de l’État.

Rappelons en effet que :

- la campagne présidentielle de M. Macron a reçu des « cadeaux » qui ont bénéficié d’un examen bien complaisant de la CNCCFP, mais qu’une enquête parlementaire pour destitution – avec audition de M. Macron – devrait pouvoir étudier dans le détail;

- des « zones d’ombre » importantes subsistent sur le patrimoine exact de M. Macron, et sur sa conformité avec la déclaration de patrimoine qu’il a déposée au Conseil constitutionnel lors de sa candidature à l’élection présidentielle. Le candidat à l’élection présidentielle, qui avait accumulé 2 millions d’euros après impôts chez Rothschild et à l’Elysée, a fourni des explications variables pour justifier n’avoir plus que 200 000 euros de patrimoine;

- une enquête préliminaire a été ouverte le 20 novembre 2018 par le parquet de Paris concernant le parti de M. Macron – La République en Marche -, après un signalement officiel de la Commission nationale des comptes de campagne sur des faits « susceptibles de constituer une infraction à la législation sur la transparence de la vie publique ». L’origine des dons pour un montant cumulé de 144 000 euros n’a pas pu être identifiée;

- l’entourage immédiat de M . Macron a fait l’objet de dépôt de plaintes, dont une deuxième en août 2018, de la part de l’association anti-corruption Anticor pour « prise illégale d’intérêt » contre le secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kohler. Ce responsable, qui est le plus proche collaborateur de M. Macron, est accusé d’avoir caché ses liens familiaux avec l’armateur MSC tout en votant en faveur de contrats à venir entre la firme italo-suisse et le port du Havre.

Le possible délit d’entrave à la justice

Comme aux États-Unis en 1974 et en 1999, et comme en Corée du sud, les parlementaires français sont parfaitement habilités à demander qu’une procédure de destitution soit lancée afin de pouvoir juger en parfaite transparence – devant le peuple français et comme une large majorité de Français le souhaite – des possibles délits d’entrave à la justice commis par M. Macron, notamment lors de l’affaire Benalla qui a occupé la France entière au cours de l’été 2018.

L’UPR note à cet égard que le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur cette affaire Benalla, qui devait être rendu public pour début ou courant décembre, ne semble toujours pas avoir été publié au moment où ce dossier est achevé (23 décembre).

L’enquête de la Commission des lois portait sur un dysfonctionnement des institutions, proche du blocage, qui serait considéré, dans la plupart des démocraties occidentales et notamment aux États-Unis, comme justifiant le lancement d’une procédure de destitution.

Conclusion : une décision fondamentale pour la paix civile et la santé de la démocratie française

En conclusion, l’UPR rappelle que le déclenchement de l’article 68 de la Constitution n’est pas un vote immédiat pour ou contre la destitution du président de la République.

Il institue le lancement d’une procédure contradictoire, où le chef de l’État est requis de venir s’expliquer devant une Haute Cour constituée de parlementaires sur les « motifs susceptibles de caractériser un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ».

Dans le cas où 58 députés ou 35 sénateurs voteraient pour le déclenchement de l’article 68, ils devraient produire une liste de ces « motifs susceptibles de caractériser un manquement » pouvant s’inspirer de celle que l’UPR produit ici. Leur vote aurait pour objectif de convaincre au moins 2/3 de leurs collègues d’instituer la Haute Cour afin d’interroger M. Macron sur les raisons des manquements observés, quitte ensuite aux membres de la Haute Cour de juger en conscience s’ils votent pour ou contre la destitution.

Dans le cas où il ne se trouverait même pas 58 députés ou 35 sénateurs pour voter en faveur du déclenchement de l’article 68, cela signifierait que la quasi-totalité des parlementaires estiment que toutes les violations à la Constitution commises par M. Macron énumérées dans la liste ci-dessus – de même que les possibles malversations financières et entraves à la justice – peuvent être balayées d’un revers de la main et ne méritent pas le moindre examen par la représentation nationale.

En d’autres termes, cela signifierait que l’intéressé aurait toute licence pour les poursuivre, sans rendre le moindre compte à quiconque, et notamment pas à la représentation nationale.

—

Alors que la France fait face à un profond soulèvement populaire, et qu’il existe une immense défiance du peuple français vis-à-vis de sa classe politique, le refus ainsi opposé à la demande de l’UPR constituerait un signal d’une extrême gravité.

Cela prouverait qu’il n’existe plus de réelle opposition au pouvoir en place, ni de réel contre-pouvoir, et qu’un président de la République, une fois élu, aurait les mains libres pour faire ce qui lui chante pendant 5 ans en piétinant un grand nombre d’articles essentiels de notre Constitution.

À quoi servirait alors la Constitution ?

Cela prouverait également qu’il existe en France une crise exceptionnellement grave de la représentativité et une inconscience coupable de la classe politique dirigeante.

Car dans aucune autre grande démocratie, la représentation nationale ne se montrerait aussi insouciante et inactive devant la violation grave et répétée d’une pareille avalanche d’articles constitutionnels par le chef de l’exécutif. Les exemples des récentes procédures de destitution engagées au Brésil, en Corée du sud et aux États-Unis d’Amérique – avec la destitution ou la démission de 3 des 5 présidents visés – sont là pour le prouver.

On remarquera qu’il serait tout spécialement incompréhensible que tous ceux qui dénoncent les « dérives monarchiques » de la Cinquième République – et qui prônent l’instauration d’une « Sixième République » pour lutter prétendument contre ces dérives -, se refusent à lancer la procédure prévue par l’article 68 que leur offre la Constitution de la Cinquième République, procédure qui permet justement d’empêcher le président de la République d’exercer ces dérives monarchiques.

Cette inertie des assemblées face aux menées inconstitutionnelles du chef de l’exécutif reviendrait à trahir la confiance du peuple qu’elles sont censées représenter, à trahir l’esprit de la démocratie et celui de la République, à vider de substance l’article 68 lui-même, et à donner par avance un blanc-seing à tout chef d’État français ultérieur pour contrevenir aux mêmes articles de la Constitution, ou à d’autres.

* *

*

![Que faire pour le 2e tour de l'élection présidentielle ? [2e partie] - François Asselineau](https://www.upr.fr/wp-content/uploads/2022/04/FA_2eTour3-300x169.jpg)